Tem discos que a gente não escolhe.

Eles chegam antes de qualquer escolha consciente, embutidos na infância, misturados com o cheiro da casa do pai, com o barulho do braço da vitrola descendo devagar sobre o vinil.

Para mim, Abbey Road foi assim.

Meu pai tinha uma coleção de discos e compactos que ele preservava com um cuidado quase religioso. Sem grana pra um sistema de som sofisticado, ele tinha uma vitrola Philips stereo com caixinhas removíveis — modesta, mas limpa, e sempre funcionando. Os discos eram tratados como relíquias. Ao lado da coleção, um violão DGiorgio dos anos 70, igualmente zelado, igualmente bonito.

Era um universo analógico e cuidadoso num tempo em que o cuidado ainda era uma forma de amor.

Naquele ambiente cresci ouvindo Beatles, Creedence, Bee Gees, Alice Cooper, Harry Nilsson e muitos outros. Ouvia de tabela, como filho ouve o que o pai gosta — sem entender tudo, mas sentindo.

Alguma coisa ficava. Sempre fica.

O Garoto que Tinha Vergonha de Amar os Discos do Pai

Na escola, eu guardava esse universo pra mim.

Quando a gente tem dez, onze anos, o medo do ridículo é maior do que qualquer paixão. Reinava o pop de 1986 — aliás, me lembro bem do ano porque foi quando economizei o dinheiro do lanche para comprar, os números da Secret Wars da Marvel.

Falar em Beatles era provavel receber o rótulo de antiquado. Brega. Coisa de pai.

Foi então que apareceu aquele amigo uns dois anos mais velho. Andava pela escola com camisetas do Kiss e do Iron e um violão nas costas. Tinha uma voz boa de verdade e tocava Fade to Black do Metallica com uma naturalidade desconcertante — aliás, foi por ele que conheci o Metallica também, mas isso é história pra outro texto. Era daquele tipo raro de pessoa que lê muito e sabe de muita coisa com profundidade real — aquela do cara que genuinamente se apaixona pelos temas e vai fundo neles.

Um dia o convidei pra jogar Atari lá em casa.

Ele entrou, viu a coleção do meu pai e os olhos acenderam. Começou a nomear bandas, artistas, álbuns — e logo estava conversando com meu pai como se tivesse a mesma idade dele, com a intimidade de quem compartilha referências de uma mesma época.

Eu olhava aquilo com uma mistura de espanto e orgulho silencioso.

Em determinado momento ele tirou Abbey Road da pilha.

E então ele começou a contar.

A Tarde em que o Disco Ganhou Outra Dimensão

Falou sobre o álbum ser uma espécie de canto do cisne — a última vez que os quatro entraram juntos num estúdio com uma intenção coletiva, depois de meses de desgaste.

Falou do medley monumental do lado B que Paul McCartney arquitetou: uma sequência de fragmentos costurados uns nos outros como um único movimento, quase uma suíte, sem deixar o disco respirar entre as faixas.

Falou das brigas durante a gravação, das tensões, de John já com um pé fora da banda, de George Harrison finalmente despontando como compositor com duas das melhores faixas do disco.

Contou tudo isso muito antes de qualquer documentário existir. Era conhecimento de quem lia. De quem buscava.

Mas foi quando ele virou a capa nas mãos e apontou para a foto que a tarde mudou de vez.

— Olha o Paul, ele disse. Ele está descalço. E olha o fusca lá atrás. Olha a placa.

Eu tinha uns dez ou onze anos e ouvia boquiaberto. Meu pai sorria, com o olhar de quem conhece a história mas adora ouvir de novo.

Hoje tenho cinquenta. Ouço esse disco com o mesmo entusiasmo de quando tinha oito, nove, dez anos. Talvez com mais camadas, mais contexto, mais emoção — porque agora sei o que aquele disco significava no momento em que foi gravado.

Então vamos a ele. Do começo ao fim.

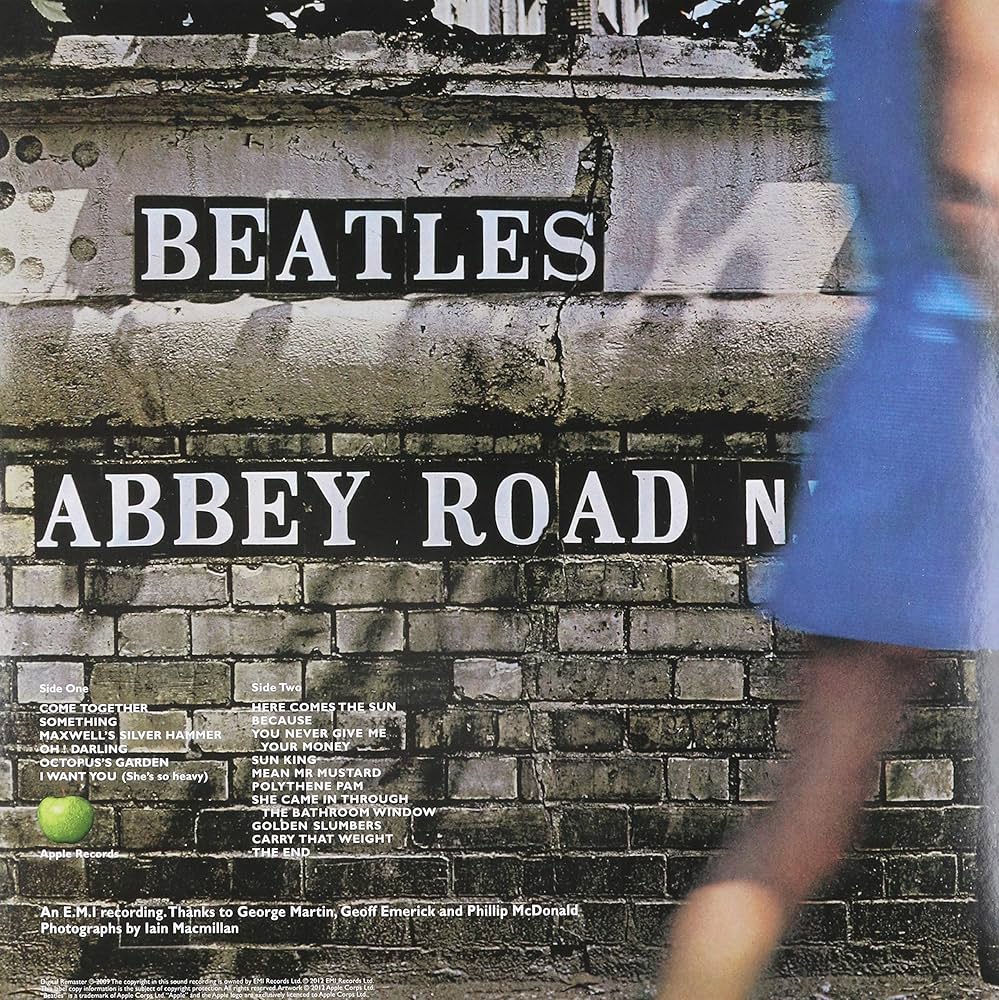

A Capa Mais Famosa do Mundo — e o Mistério que Ela Esconde

Quatro homens cruzando uma faixa de pedestres numa manhã de agosto em Londres.

John Lennon à frente, de branco imaculado. Ringo Starr logo atrás, de preto fechado. Paul McCartney em seguida — descalço, terno escuro, cigarro entre os dedos. George Harrison fechando o grupo, casual, de jeans.

A foto foi tirada pelo fotógrafo Iain Macmillan em 22 de agosto de 1969. Macmillan subiu numa escada no meio da rua enquanto um policial parava o trânsito. Seis fotos no total. A escolhida foi a quinta. A sessão inteira durou menos de dez minutos.

Simples assim.

E ao mesmo tempo, absolutamente não.

Paul Is Dead — A Conspiração que Nunca Morreu

Alguns meses após o lançamento do álbum, em outubro de 1969, uma teoria começou a circular nos Estados Unidos que transformaria essa imagem singela numa das conspirações mais duradouras da história da música:

Paul McCartney estava morto.

A história era a seguinte. Em novembro de 1966, numa madrugada após uma sessão tensa, Paul teria saído furioso do estúdio, entrado no carro e desaparecido na noite londrina. O veículo derrapou. Paul morreu. Os outros três Beatles, diante de uma máquina comercial que não poderia simplesmente parar, teriam tomado uma decisão impossível: não contar para ninguém.

Encontraram um sósia — um homem chamado William Campbell, vencedor de um concurso de look-alike —, fizeram cirurgia plástica nele, treinaram sua voz, ensinaram seu baixo, e o mandaram para o mundo como se nada houvesse acontecido.

Mas os Beatles verdadeiros não conseguiram mentir completamente. Começaram a plantar pistas escondidas nos discos. Quem soubesse ler os sinais, entenderia a verdade.

E Abbey Road seria o álbum mais carregado de pistas de todos.

As Pistas — Leia com Atenção

- 🚗 O fusca branco: Na capa, ao fundo à direita, um fusca estacionado com a placa LMW 28IF. A leitura conspiratória: “28 IF” — Paul teria 28 anos se ainda estivesse vivo. O detalhe que incomoda: Paul tinha 27, não 28, em setembro de 1969. Mas a teoria nunca se preocupou muito com precisão. O carro pertencia a um vizinho chamado Dr. Desmond O’Dell. A placa era absolutamente banal. Mas quando a mente busca padrões com obstinação suficiente, encontra padrões em qualquer lugar.

- 👣 Os pés descalços: Em diversas tradições culturais, os mortos são enterrados ou velados sem sapatos. Os outros três Beatles estão calçados. Apenas Paul aparece descalço. Para os crentes na teoria, não era esquecimento nem capricho estético — era uma mensagem deliberada, plantada ali esperando para ser lida.

- ⚰️ O cortejo fúnebre: A sequência dos quatro na faixa representaria um enterro encenado. John, de branco: o padre ou o anjo. Ringo, de preto: o enlutado. Paul, descalço: o morto. George, de jeans: o sepultador. Sacerdote, defunto, luto, terra — deliberadamente composto para a câmera de Macmillan.

- 🎵 As pistas nos sulcos do vinil: Em Revolution 9, do Álbum Branco, tocado ao contrário — o que era possível com uma vitrola, girando o disco manualmente — a frase “number nine, number nine” se transformaria em “turn me on, dead man.” Em I Am the Walrus, enterrada numa camada quase inaudível, seria possível distinguir “I buried Paul.” Em A Day in the Life, a linha sobre um homem que morreu numa estrada soaria como confissão disfarçada de crônica.

John Lennon desmentiu tudo com a impaciência que lhe era característica. Disse que a frase era simplesmente “cranberry sauce” — um nonsense fonético sem nenhuma intenção. Paul comentou com humor preciso: disse ser bastante conveniente a existência de um sósia tão extraordinário que conseguia compor, tocar baixo, cantar e se apresentar em estádios no mesmo nível do original, durante décadas, sem que ninguém percebesse.

A teoria nunca morreu. E de certa forma faz sentido que sobreviva: é uma boa história. E Abbey Road, com todo o seu peso de último capítulo, presta-se naturalmente ao drama de um epitáfio.

O Contexto — O Fim que Virou Obra-Prima

Para entender Abbey Road de verdade, é preciso entender o que havia acontecido antes.

No início de 1969, os Beatles passaram pelas sessões caóticas do projeto Get Back — que se tornaria o álbum Let It Be —, e aquelas gravações foram um desastre emocional filmado em tempo real. Brigas. Silêncios pesados. John distante. George pedindo demissão e sendo convencido a voltar. Paul tentando conduzir os outros com uma determinação que os demais interpretavam como arrogância.

O resultado foi música. Mas o custo foi enorme.

Depois daquilo, surpreendentemente, os quatro concordaram em fazer mais um álbum. Com uma condição: voltar a trabalhar com George Martin, o produtor que os havia moldado desde o início, e fazer um disco de verdade. Com arranjos. Com cuidado. Sem câmeras.

Martin aceitou com uma ressalva honesta: se iam fazer aquilo, que fizessem direito.

E fizeram.

O resultado foi um álbum que soa como uma banda em harmonia — quando na verdade era uma banda em processo final de dissolução. As disputas sobre gestão, sobre dinheiro, sobre Allen Klein, sobre Yoko, sobre Linda, sobre o futuro — tudo aquilo já havia corroído algo que não tinha mais conserto.

Mas a música ficou intacta.

Abbey Road foi a despedida que os Beatles escolheram dar — mesmo sem saber, publicamente, que era uma despedida.

O Lado A — Do Enigma de Lennon à Perfeição de Harrison

Come Together — O Feitiço que Abre o Disco

Pare um momento e ouça o baixo de Come Together agora. Só o baixo. Percebeu?

É lento, sinuoso, hipnótico — construído em torno de uma única nota repetida com variações sutis que criam uma tensão constante sem nunca se resolver de forma convencional. É um dos baixos mais influentes da história do rock, e é fácil deixar de percebê-lo justamente porque está tão integrado à textura da música que parece que sempre existiu assim.

John Lennon abre o álbum com o groove mais frio e mais cool que os Beatles jamais gravaram. A origem é curiosa: Timothy Leary, o ativista da contracultura famoso por promover o uso do LSD, pediu a John uma canção de campanha para sua candidatura ao governo da Califórnia contra Ronald Reagan. O slogan que Leary queria? Exatamente esse — come together. Lennon começou a escrever, mas a música tomou vida própria, e Leary acabou preso antes de qualquer eleição.

A letra é quase completamente nonsense — imagens surreais justapostas sem lógica narrativa —, mas funciona como um feitiço. Cada verso pinta um personagem diferente, talvez cada um deles sendo um Beatle, talvez sendo Lennon inteiro, talvez sendo ninguém em particular.

A faixa ainda gerou uma ação judicial: Chuck Berry processou Lennon por uma linha que ecoava diretamente uma de suas composições. O caso foi resolvido fora dos tribunais, com Lennon concordando em gravar músicas do catálogo de Berry — material que acabou no álbum Walls and Bridges.

Something — O Momento em que George Harrison Chegou

Esta pode ser a música mais perfeita do disco inteiro.

George Harrison havia esperado anos para ter suas composições levadas a sério dentro da banda. Com Something, ele entregou uma obra que Frank Sinatra — que gravou uma versão anos depois — chamou de sua favorita dos Beatles. Sinatra a atribuiu a Lennon e McCartney numa entrevista. Harrison nunca esqueceu.

O riff inicial — cinco notas na guitarra, descendentes, deliberadas — é um dos mais reconhecíveis da história do rock. A letra fala de amor com uma simplicidade que beira o milagre. A inspiração, segundo o que Harrison deixou entrever sem nunca confirmar diretamente, teria sido Pattie Boyd, sua esposa na época.

Something foi lançada como lado A de um single — a primeira vez na história dos Beatles que uma composição de Harrison ocupou essa posição. Era o reconhecimento tardio, mas definitivo, de um talento subestimado por anos demais.

Maxwell’s Silver Hammer — A Mais Odiada, a Mais Amada

Esta é a música mais odiada internamente do álbum — e uma das mais amadas pelo público.

Paul insistiu em gravá-la, regravá-la e refiná-la até a exaustão. John a detestava. George Martin a considerava trabalhosa demais para o que era. Harrison ficou impaciente. Ringo tocava o que pedissem.

A música conta, com a leveza melódica pop mais irresponsável que se pode imaginar, a história de Maxwell Edison, estudante de medicina, que vai matando pessoas com um martelo de prata enquanto a melodia dança alegremente.

É a violência mais bonita da discografia dos Beatles — precisamente porque o contraste entre conteúdo e embalagem é tão absoluto que você ri antes de perceber do que está rindo. Quando percebe, já é tarde.

Oh! Darling — A Voz Rasgada de Propósito

Paul McCartney queria soar como um cantor de rock dos anos 50 que deu absolutamente tudo — rouco, rasgado, no limite físico da voz.

Para conseguir isso, ele foi ao estúdio durante vários dias consecutivos e gravou a música logo pela manhã, quando as cordas vocais ainda não estavam aquecidas e qualquer nota mais alta exigia um esforço físico doloroso. O resultado é uma performance vocal que soa como se alguém estivesse rasgando algo por dentro enquanto canta.

É exatamente isso que estava acontecendo.

John Lennon comentou mais tarde que havia amado a música — e que achava que deveria ser ele a cantá-la. Admiração e ciúme dissolvidos numa mesma frase. Típico de Lennon.

Octopus’s Garden — O Jardim Secreto de Ringo

Ringo Starr compôs esta canção durante férias na Sardenha, onde o capitão do barco lhe contou que polvos constroem jardins no fundo do mar — juntando pedras e objetos ao redor de suas tocas.

A ideia encantou Ringo. Ele foi para o piano a bordo e escreveu a música naquela tarde.

É simples, despretensiosa e cheia de boa vontade. Mas há um isolamento melancólico na letra que a melodia não deixa transparecer — a ideia de um lugar embaixo do mar onde ninguém nos encontra, onde ficaríamos com os amigos, longe de tudo. Para Ringo, que frequentemente se sentia à margem nas dinâmicas cada vez mais tensas da banda, a música tinha um peso que só quem prestava atenção conseguia sentir.

I Want You (She’s So Heavy) — O Muro de Som que Corta sem Avisar

Esta é a música mais estranha, mais crua e mais obcecada do álbum.

Lennon a escreveu sobre Yoko Ono de forma absolutamente direta — sem metáforas, sem ornamentos, apenas o desejo repetido à exaustão. Simples assim. Repetido como quem não consegue parar.

A música tem dois movimentos distintos. O primeiro é um blues lento e pesado, com vocais angustiados e um solo de guitarra que parece não conseguir terminar. O segundo entra após uma transição e se torna algo diferente de tudo: um muro de som construído em camadas densas de guitarra distorcida, bateria martelada e ruído branco que cresce durante quase quatro minutos.

E então para.

Silêncio absoluto. Corte abrupto. Fim do lado A.

John havia pedido ao engenheiro Geoff Emerick para aumentar o ruído progressivamente, quase ao ponto do insuportável, e cortar sem aviso. Disse apenas: aqui.

Esse silêncio ainda causa impacto hoje, em qualquer aparelho de som, cinquenta e tantos anos depois.

O Lado B — A Suíte que Mudou a História do Pop

Paul McCartney chegou às sessões com uma proposta ousada: havia uma série de canções inacabadas, fragmentos, esboços — ideias que nunca haviam se desenvolvido em músicas completas por conta própria. Em vez de descartá-las, Paul propôs costurá-las numa sequência contínua: uma suíte sem pausas entre os movimentos, cada peça levando organicamente à seguinte.

A ideia tinha algo de Beethoven. Algo de ópera. Algo de cinematográfico.

John era cético. George tinha suas próprias músicas para defender. Mas o resultado, quando finalizado, era inegável: havia sido criado algo que não existia antes em lugar nenhum na história do pop.

Here Comes the Sun — A Música que Nasceu num Jardim

George Harrison escreveu esta canção num dia de primavera de 1969 no jardim da casa de Eric Clapton, em Surrey.

Havia fugido de uma reunião interminável na Apple Corps — a empresa da banda, que estava afundando em conflitos internos. Harrison pegou um violão acústico, sentou-se ao sol pela primeira vez em semanas, e compôs em poucas horas.

Aquela leveza não é acidental. É o produto direto de um alívio físico e emocional real — o alívio de estar fora de uma situação opressiva, com um instrumento nas mãos e nenhuma obrigação imediata.

A progressão de acordes tem uma qualidade circular, quase meditativa, que remete ao interesse crescente de Harrison pelo hinduísmo e pela filosofia oriental. O arranjo de cordas de George Martin é de uma elegância contida: presente sem ser invasivo, apoiando sem cobrir.

É, para muita gente, a música mais amada de todo o disco.

Because — Nove Vozes, Uma Beleza Impossível

John Lennon compôs esta música a partir de uma observação de Yoko Ono: ela tocava ao piano a Sonata ao Luar de Beethoven, e Lennon perguntou como seria se ela tocasse os acordes ao contrário.

Ela tocou. Lennon ouviu. E começou a compor.

As três vozes — John, Paul e George — são gravadas três vezes cada uma, resultando em nove vozes sobrepostas que criam uma textura coral densa e quase religiosa. A letra é simples até a abstração pura: céu, vento, amor, terra.

Mas o efeito de ouvi-la é de uma beleza que tem dimensão física — como se as vozes criassem um espaço em torno do ouvinte que existe só enquanto a música dura.

É o portal perfeito para a suíte que começa a seguir.

You Never Give Me Your Money — Quando a Amargura Vira Sonho

A suíte começa com amargura.

Paul canta sobre promessas não cumpridas, sobre contratos, sobre as disputas que estavam destruindo a banda por dentro. Mas o que começa como contabilidade emocional se transforma, na segunda metade, numa fantasia de fuga — estradas abertas, liberdade, começar de novo.

A transição é inesperada. Funciona como uma exalação.

É uma das composições mais subestimadas de Paul McCartney — a mudança de humor dentro da própria música é um feito que poucos conseguiriam executar com essa naturalidade.

Sun King — O Sonho Mediterrâneo

Entra com um groove lento e tropical, quase bossa nova. Lennon canta sobre um rei do sol em fragmentos de português, italiano e espanhol inventados — nonsense sonoro que soa como língua real.

Uma pausa de beleza pura no meio da suíte, antes que a energia volte a crescer.

Mean Mr. Mustard / Polythene Pam — Os Personagens do Caderninho da Índia

Dois esboços de Lennon em sequência — personagens excêntricos, quase dickensian, em menos de dois minutos cada. Mustard, o avarento de hábitos estranhos. Pam, a mulher extravagante de costumes ainda mais estranhos.

Lennon os escreveu em 1968, durante a viagem à Índia com o Maharishi, num caderninho que carregava consigo. Saíram do caderninho direto para o disco, quase sem alterações.

She Came In Through the Bathroom Window — A Invasão que Virou Canção

Inspirada num episódio real: fãs dos Beatles escalaram a fachada da casa de Paul e entraram pelo banheiro. Paul transformou o absurdo numa música com ritmo marcado e ironia afetiva — canta sobre a invasão quase com ternura, como quem descreve uma estranheza do mundo que resolveu aceitar.

Golden Slumbers / Carry That Weight / The End — O Bloco Final

Três movimentos que funcionam como um único — a conclusão da suíte, do álbum, e de uma era inteira.

Golden Slumbers se baseia num poema infantil do século XVII de Thomas Dekker, que Paul encontrou num livro de partituras da sua meia-irmã. Como não sabia ler música, compôs uma melodia nova sobre as palavras. O resultado é uma canção de ninar que carrega uma tristeza adulta — a promessa de retorno para um lugar que a música sabe, mesmo enquanto promete, que não existe mais da mesma forma.

Carry That Weight entra com grandiosidade quase orquestral, coro de vozes e bateria que marcha. A letra é direta: há um peso que se carrega por muito tempo. Qual peso, exatamente, Paul não diz. O contexto diz por ele.

The End é onde tudo converge.

Ringo Starr executa o único solo de bateria de toda a discografia dos Beatles — algo que ele relutava em fazer, mas que naquele contexto fazia sentido absoluto. Depois do solo, os três guitarristas se revezam em solos alternados: Paul, George, John, Paul, George, John — três vozes em conversa final, passando a palavra um para o outro pela última vez.

E então a música recua, desacelera, e Paul entrega o verso final do álbum inteiro:

“And in the end, the love you take is equal to the love you make.”

Simples. Perfeito. O tipo de coisa que parece óbvia até você perceber que ninguém havia dito assim antes.

Her Majesty — O Sorriso no Final

Depois de tudo isso, depois do silêncio que deveria ser o fim, há uma surpresa: um fragmento acústico de Paul, menos de trinta segundos, que aparece sem aviso após uma longa pausa.

Paul havia pedido para que fosse removida durante a edição. O engenheiro a jogou no final da fita por hábito. Quando ouviram, todos concordaram: ficava.

É o disco terminando com um sorriso.

O Fim que Era um Começo

O paradoxo de Abbey Road é que ele soa como uma banda no auge quando na verdade era uma banda se despedindo.

As rachaduras já eram profundas demais. John queria sair — e saiu poucos meses depois. O anúncio da dissolução viria em abril de 1970, mas a banda já havia terminado naquele verão de 1969, naquele estúdio em St. John’s Wood, sem que nenhum comunicado fosse necessário.

Mas a música ficou intacta.

Meu pai sabia disso. Aquele meu amigo sabia. Eu aprendi naquele dia, ouvindo um adolescente com camiseta do Kiss contar a história de um disco enquanto meu pai assentava com a cabeça na sala de casa.

Cinquenta anos de vida depois, ainda ouço Abbey Road do começo ao fim, sem pular nada. E ainda sinto aquela mesma coisa estranha e boa que só a música que realmente importa consegue provocar.

A sensação de que aquilo foi feito especialmente pra você, mesmo que tenha sido gravado décadas antes de você existir.

É isso que os grandes discos fazem.

São seus para sempre, mesmo sendo de todo mundo.

🔗 Links Essenciais Sobre Abbey Road

- Discogs – Abbey Road — Todas as prensagens, edições, valores de mercado e detalhes técnicos do disco original de 1969.

- YouTube – Abbey Road Completo — Ouça o disco do começo ao fim, do Come Together ao Her Majesty, sem parar.

- Spotify – Abbey Road (2019 Mix) — A remasterização do cinquentenário, com mais clareza e profundidade no mix.

- Site Oficial dos Beatles – Abbey Road — Página oficial com história, créditos e materiais do álbum.

- Last.fm – Abbey Road — Estatísticas de audição, faixas mais tocadas e histórico do álbum.

Nota: Links verificados e ativos em fevereiro de 2026. O vinil original de 1969 pela Apple Records é uma das peças mais procuradas por colecionadores do mundo inteiro.

🎵 Veredito: Abbey Road é o Maior Disco dos Beatles?

Mais de quarenta anos ouvindo esse disco me deram uma convicção: Abbey Road é o maior disco dos Beatles — e um dos maiores já gravados na história da música.

Mas sei que essa é uma afirmação que divide. Tem quem jure que Sgt. Pepper é superior. Tem quem defenda o Álbum Branco com unhas e dentes. E tem quem ainda ache que Revolver não perdeu para ninguém.

Qual é o seu?

Desce nos comentários e me conta. Quero ler cada argumento.

“E no final, o amor que você recebe é proporcional ao amor que você dá.”

Quatro decadas depois, essa frase ainda para tudo. É o verso final de um disco gravado por uma banda que estava se despedindo sem conseguir dizer isso em voz alta. E talvez seja exatamente por isso que dói do jeito que dói.

🕵️ E Você — Quando Foi o Seu Momento Abbey Road?

O meu foi numa tarde de 1986, com um amigo apontando o fusca branco na capa e dizendo baixinho: “olha a placa.”

Cada pessoa que tem Abbey Road na vida tem uma história assim. Um momento em que esse disco deixou de ser música e virou memória.

Qual foi o seu?

Foi alguém que te apresentou ao disco? Foi a primeira vez que o lado B tocou do começo ao fim sem você perceber que o tempo passou? Foi quando você entendeu que aquilo era uma despedida?

Conta nos comentários. Esses são os relatos que mais gosto de ler.

Não sou guru, nem influencer — meu negócio é te fazer pensar (ou desistir de vez). Assisto de cinema iraniano a blockbusters de ação, sempre com minha querida cúmplice. No meu som, Napalm Death, Falcão e King Crimson convivem com Gal Costa e Erasure.

Acho que toda opinião tem o direito de estar errada — inclusive a minha. Já fui rotulado de tudo: cult, cringe, hipster, rockeiro e até reacionário. Aceito todos. O início, o fim e o meio. Aqui, a cultura alternativa é livre e a régua moral ficou na gaveta. O Véi do Blogue existe porque o mundo já tem conteúdo demais e contradição de menos.