O show do Ratos de Porão em 1992 foi o ponto alto de uma época em que a vida era completamente diferente. Não tinha Spotify, não tinha streaming, nem celular para postar selfie no rolê. O que existia era fita K7 gravada, vinil arranhado, tênis gasto e uma São Paulo que parecia um labirinto cheio de armadilhas e descobertas. Era tudo no peito e na raça. Eu, Junior e Roberto éramos três adolescentes movidos a adrenalina e som pesado. E foi assim que acabamos vivendo uma das histórias mais malucas da juventude: a noite em que entramos na Casa Britannia para testemunhar esse show lendário.

O começo da coleção de discos: o presente da Folha de S.Paulo

A porta de entrada foi o Junior. Mais especificamente, o irmão dele, que trabalhava na Ilustrada, o caderno de cultura da Folha de S.Paulo. Pro adolescente faminto por música, isso era tipo ganhar um passe vitalício para o paraíso musical.

O cara tinha pilhas de discos de vinil, todos com aquele carimbo “amostra grátis” que as gravadoras mandavam pros jornalistas. Pra gente, era um tesouro pirata. Ele emprestava, deixava a gente gravar em fita K7 e ainda vendia os repetidos por preço de banana. Foi ali que minha coleção começou: discos carregados de história. Cada faixa trazia a sensação de estar mais perto de um mundo que parecia inalcançável.

Ingressos e shows: passaportes para o inferno do rock

O irmão do Junior não parava nos discos. Ele tinha também ingressos de shows, que nos passava por trocados ou até dava de presente quando estávamos com sorte. E assim, mesmo sem barba na cara, vimos coisas incríveis: Iron Maiden no Parque Antárctica em 1992, Metallica lançando o Black Album, Sepultura no auge do Arise, shows do Viper, do DeFalla e até do Luciano Pavarotti… A gente tinha 16 anos, mas achava que já dominava o mundo.

Era outra era: não tinha grade de segurança gigante, nem VIP separado. O público era uma massa viva, um organismo pulsando. E a gente lá, no meio, como se fosse a coisa mais natural do mundo.

O ápice: o show do Ratos de Porão na Casa Britannia

E então chegou a noite que se transformou em lenda. O show do Ratos de Porão na Casa Britannia, na Vila Mariana. A banda estava divulgando o disco Anarkofobia lançado em 1991 e o clima era de pura violência sonora. João Gordo vomitava palavras no microfone como se cuspisse verdades, e a banda descia riffs que mais pareciam socos.

No ingresso, aquele detalhe: “Proibido para menores de 18 anos”. Detalhe que a gente ignorou solenemente. Com o “passaporte” providenciado pelo nosso contato e a cara de pau típica da adolescência, entramos como se fôssemos donos do lugar.

O ambiente era um caldeirão. Punk, metal, careca, metaleiro, tudo se misturava num mar de cabeças batendo. O público suava, se jogava, caía e levantava. Era caos. Era catarse. Era o show do Ratos de Porão no auge, quando o Sepultura já era sucesso mundial e alavancava bandas pesadas brasileiras. Mas o RDP tinha sua própria galera. Brasil e Anarkofobia eram discos que faziam a gente bater cabeça até cansar. A gente se jogava na roda, saía suado, sem pensar em nada além do barulho e da adrenalina.

O joão Gordo gritava a letra da música: ” Beber até Morrer essa é a solução, o tedio te domina a vida não da tesão“.

A batida policial: quando a diversão vira problema

Eis que, no auge do frenesi, entram os homens de farda e cara fechada. Polícia civil, armada até os dentes, revistando todo mundo. A cena era digna de filme B. Claro que nos pegaram: três moleques de 16 anos em um evento proibido para menores.

Não fomos presos, mas fomos expulsos sem dó. Jogados na madrugada fria da Vila Mariana, sem dinheiro, sem ônibus, sem celular (óbvio) e sem saber como voltar pra casa.

A saga da caminhada: da Vila Mariana à Lapa

A saída foi caminhar. E que caminhada. Saímos da Britannia e atravessamos São Paulo a pé, como fantasmas da madrugada.

Atravessamos a Avenida Paulista, que naquela madrugada parecia um território abandonado. Os prédios gigantes, que de dia eram cheios de gente engravatada correndo com pastinha na mão, agora pareciam monstros de concreto nos vigiando em silêncio. Descemos até o Pacaembu pela calçada do cemitério do Araçá, ouvindo apenas o som das nossos próprios passos no asfalto e um ou outro carro perdido, que mais assustava do que aliviava.

Na Praça Charles Miller, o vento frio batia forte e dava a sensação de que cada sombra podia esconder um ladrão, um careca mal-encarado ou até mesmo outro camburão de polícia pronto para nos ferrar de vez. Quando chegamos ao Minhocão, aquele corredor de concreto deserto, o silêncio era tão absoluto que dava pra ouvir a bota do Roberto ecoando como se fosse trilha sonora de filme de terror. A cada esquina, um olhar trocado entre nós, uma piada nervosa para disfarçar o medo, e a certeza de que qualquer coisa podia acontecer.

Foi nesse clima que levamos um baita susto: vimos uns moleques encapuzados pichando um prédio pequeno na lateral. Eles também nos viram, e o medo foi mútuo. Ficamos parados, sem saber se eram perigosos, e eles, provavelmente achando que a gente era polícia ou gangue rival, largaram as latas e saíram correndo em disparada. A cena foi tão rápida e surreal que só percebemos depois: no chão, ficou perdido um pé de chinelo, testemunha muda do encontro mais inútil da noite.

O corpo já pedia arrego, a fome roía o estômago e a exaustão parecia pesar mais que as mochilas. Mas, de repente, quando a coragem já começava a se transformar em desespero, avistamos ao longe um sinal de vida: a Lapa acordando e, finalmente, o barulho inconfundível de um motor de ônibus circulando. Aquilo foi como ver um oásis no meio do deserto.

Entramos no coletivo nós três, ainda suados, fedendo a cerveja e fumaça de cigarro, com a alma lavada pela aventura. Não tínhamos no bolso nem o suficiente para uma coca-cola, mas carregávamos algo muito maior: a certeza de que aquela noite, mesmo com bronca dos pais garantida, já era uma das melhores histórias da nossa vida.

A trilha sonora da nostalgia

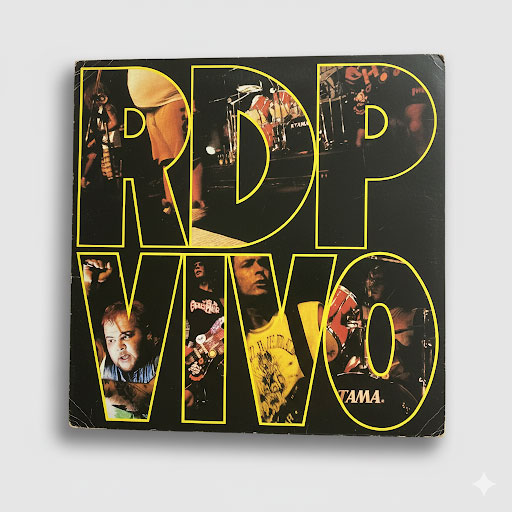

Hoje, quando coloco o disco RDP Vivo, gravado justamente na Casa Britannia em 1992, tento ouvir minha própria voz perdida no meio da multidão. Claro que não dá, mas a sensação volta inteira: suor, medo, barulho, adrenalina e amizade.

Não tinha playlist pronta, não tinha like em rede social. Tinha fita K7 gravada de LP carimbado, ingresso comprado debaixo do pano e a coragem de atravessar a cidade para viver a música de verdade.

E no fim das contas, essa é a essência do punk: a rebeldia de viver, de arriscar, de transformar cada noite em uma aventura. Porque, para quem esteve lá, o show do Ratos de Porão em 1992 não foi só um show. Foi um rito de passagem.

Leia tambem: Goatlord: Uma História Tão Sinistra Quanto a do Mayhem, Mas Esquecida no Deserto de Vegas

Links externos

- Ratos de Porão no Last.fm

- Discografia do Ratos de Porão no Discogs

- História do punk em São Paulo

- Notícias e shows do Ratos de Porão

- Setlists históricos do Ratos de Porão

- Ratos de Porão na Wikipédia

Não sou guru, nem influencer — meu negócio é te fazer pensar (ou desistir de vez). Assisto de cinema iraniano a blockbusters de ação, sempre com minha querida cúmplice. No meu som, Napalm Death, Falcão e King Crimson convivem com Gal Costa e Erasure.

Acho que toda opinião tem o direito de estar errada — inclusive a minha. Já fui rotulado de tudo: cult, cringe, hipster, rockeiro e até reacionário. Aceito todos. O início, o fim e o meio. Aqui, a cultura alternativa é livre e a régua moral ficou na gaveta. O Véi do Blogue existe porque o mundo já tem conteúdo demais e contradição de menos.